发布时间:2025-11-04 访问次数:

11月3日晚,河南大学刘泽权教授受邀线上开展了“人工与智能翻译对文本经典性特征的识解呈现对比考察”的学术讲座。来自全国多所高校近三百余名师生参与本场讲座,现场氛围专业严谨而不失轻松活跃。翻译协会会长赵新雷主持讲座。

讲座伊始,刘教授回顾了从Chat GPT于2022年底问世到如今中文版免费开放的快速演变,凸显了AI工具在外语和翻译领域的渗透速度远超预期。面对AI翻译的冲击,刘泽权明确反对“外语专业将被替代”的论调,主张积极拥抱技术,并强调要培养专业翻译所需的核心能力(如翻译实践能力和批判性判断能力)。

刘教授本场讲座的核心研究议题是“智能翻译对汉语文本的经典性特征英译的识解、再现”,分析智能翻译的表现和优劣之处,和人工翻译进行对比,并指出应采用的考察方式。此研究意义在于首先能够知己知彼,提振人工翻译译者的信心,再者能够助力高级汉外翻译实践,最后能够促进外语/翻译教学与高级人才培养。

在分析研究现状时,刘教授借用了多位学者(如王克非、叶子南、于蕾等)的观点指出,当前AI翻译在汉语处理上仍存在明显短板,如意识形态和文化隐喻的处理。他还指出,在翻译质量研究定性分析远多于定量分析,出现严重失衡,且工具单一、缺乏三角验证和多维量化分析。

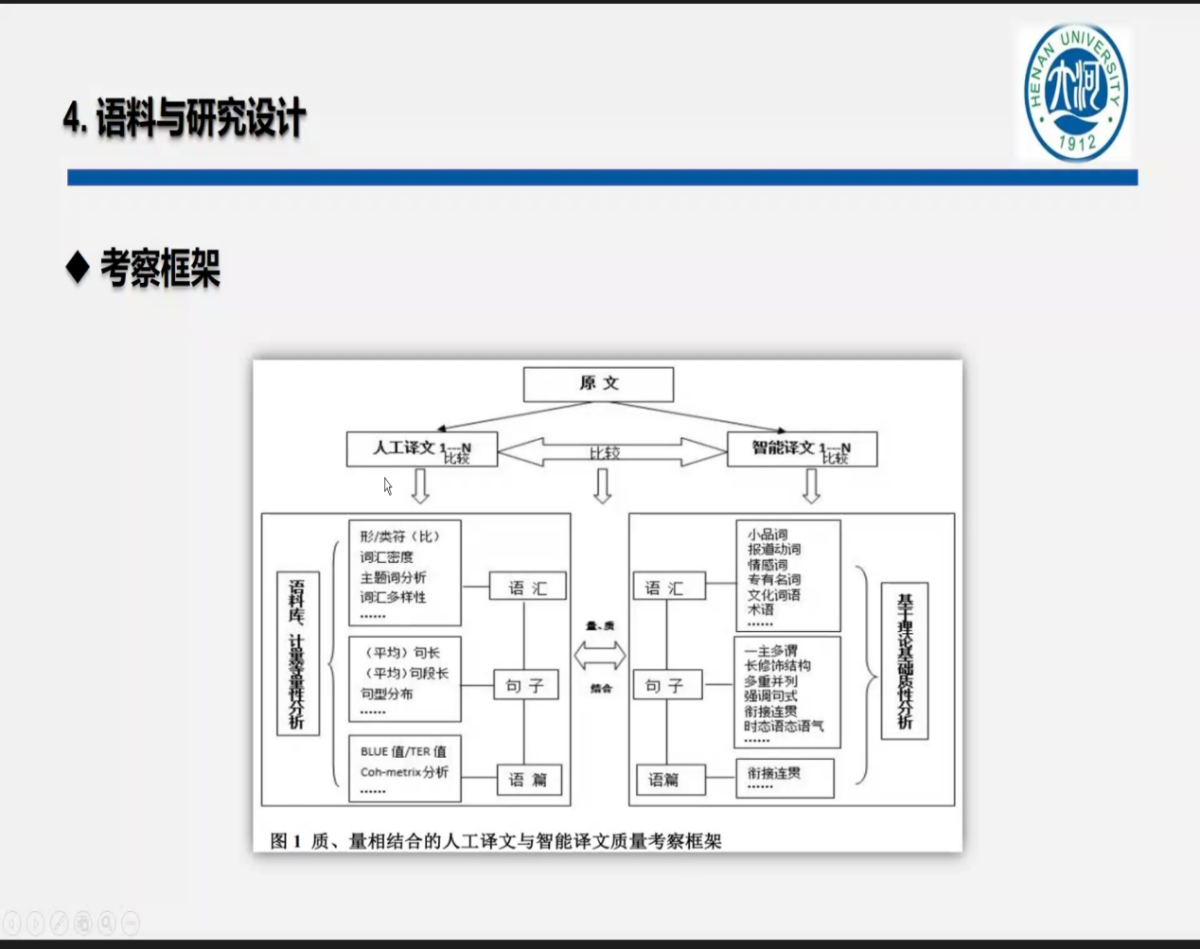

基于这些不足,刘教授采用定量和定性考察相结合、文本表征与语境内容处理结果交叉验证的研究路径,试图弥补现有研究的空白。其主要研究包括对人工翻译和国内外多个大语言模型产出的智能译文在表征、重难点考察两个方面进行对比和分析。刘教授特别指出,研究选取的人工翻译语料来自“中华学术外译”项目中刘教授团队合作出版的《中华文明的起源(The Making of Chinese Civilization)》英译本,该书历经了严格、完整的出版流程,质量较为理想,可以作为合格的研究语料。

最后,刘教授对研究进行了总结,指出AI在处理长句、功能性小品词、情感色彩强烈的词汇、文化典故及特定的语篇逻辑时,表现出理解和翻译的局限性。他强调,翻译行业不会被AI取代,AI应作为“加速器”或“助手”服务于人工翻译,并且指出翻译者需要培养三种核心能力:一是自身强大的语言与文本驾驭能力;二是客观评价各类译本优劣的批判性能力;三是设计和运用Prompt Engineering的提示工程能力。

讲座结束后,主持人从广博的研究视野与目前存在的挑战等方面,对讲座内容予以高度总结和评价。互动环节,全国各高校师生积极发言,来自北京大学、北京理工大学、北京外国语大学等多位师生就书名翻译的选词、智能与人工翻译语料的选取、译本受众等方面向刘教授提问,刘教授以渊博的学识和清晰的思辨答疑解惑,丰富、深化了本次讲座的内容。刘教授的研究丰富了智能翻译研究的视角和路径,为建构我国更坚实的中华文明话语权,乃至促进世界文明的发展做出出色贡献。

图文/翻译协会 赵萌萌